Именно поэтому CIP (Cleaning In Place), автоматизированная система мойки без разборки, стала промышленным стандартом. Но, если в общих чертах, принцип CIP понятен (подача моющих растворов под давлением), то его реализация в контексте теплообменного оборудования требует глубокого понимания гидродинамики, химии и теплотехники.

Не станем ограничиваться перечислением "что такое CIP" — вместо этого разберем:

- Физико-химические основы эффективной CIP-мойки теплообменников : почему одни загрязнения требуют щелочи, а другие кислоты, и как температура влияет на процесс;

- Конструктивные особенности теплообменников, определяющие сложность их очистки : от геометрии каналов до материалов уплотнений;

- Инженерные ошибки при проектировании CIP-систем : почему стандартные решения иногда не работают;

- Практические кейсы: как подбираются параметры CIP для пищевого производства с "капризным" пластинчатым теплообменником.

Наука загрязнений: что именно удаляем?

Прежде чем проектировать CIP-систему, необходимо понять природу загрязнений. В отличие от трубопроводов или резервуаров, теплообменники — зона повышенного риска из-за:- Тонких каналов (особенно в пластинчатых моделях), где засоры критичны;

- Локальных перегревов, способствующих образованию "прикипевших" отложений;

- Градиента температур, из-за которого на разных участках могут формироваться принципиально разные типы загрязнений.

Органические отложения: белки, жиры, углеводы

Данные загрязнения характерны для пищевых производств: молочных заводов, пивоварен, мясокомбинатов. Классический пример — молочный камень, образующийся на поверхностях теплообменников при пастеризации молока. Он представляет собой плотный налет из денатурированных белков (преимущественно казеина) и минеральных солей (кальция, магния).Критичность возникновения данного вида отложений

- Даже тонкий слой в 0.1 мм снижает эффективность теплопередачи на 10%, что ведет к перерасходу энергии;

- Органические остатки — идеальная среда для размножения бактерий, включая термофильные стрептококки, которые могут испортить продукт.

Основной метод ,- щелочная мойка (растворы NaOH или KOH концентрацией 1–2%, температура 70–80°C). Щелочь расщепляет белки (гидролиз) и омыляет жиры, превращая их в растворимые компоненты. В некоторых случаях, особенно для деликатных систем, применяют энзимные промывки, но они чаще используются при ручной очистке из-за высокой стоимости и длительности процесса.

Неорганические отложения: накипь и соли жесткости

Данный вид загрязнения возникает при нагреве воды с высокой минерализацией (содержащей ионы Ca2+ и Mg2+). В теплообменниках чаще всего встречаются:Карбонат кальция (CaCO3)— белый рыхлый налет, который образуется при нагреве жесткой воды;

Сульфат кальция (CaSO4)— более твердый и сложнорастворимый осадок, устойчивый даже к некоторым кислотам.

Критичность возникновения данного вида отложений

Теплопроводность минеральных отложений в 10–20 раз ниже, чем у металла, из-за чего КПД теплообменника резко падает; Попытки механической очистки, например скребками, часто повреждают поверхности пластин или труб, сокращая срок службы оборудования.

Метод удаления

Оптимальным вариантом являются кислотные промывки. Так, азотная кислота (HNO3, 0.5–1.5%, 50–60°C) эффективно растворяет карбонаты, при этом не повреждает нержавеющую сталь. Фосфорная кислота (H3PO4) действует мягче, но требует больше времени, а лимонная кислота применяется в системах, где важно избегать хлоридов (например, при работе с титановыми теплообменниками).

Биопленки: скрытая угроза

Особую опасность представляют бактериальные колонии, формирующие биопленки слизистые слои, устойчивые к обычным моющим средствам. Они часто встречаются в фармацевтике, производстве напитков, а также молочной промышленности. Например, бактерии Pseudomonas способны создавать плотные пленки, которые не удаляются стандартными CIP процедурами.Метод удаления

Для избавления от такого рода загрязнений требуется комбинированная обработка:

- Щелочная мойка : удаляет органическую матрицу, в которой живут бактерии;

- Кислотная промывка : растворяет минеральные компоненты биопленки;

- Окислитель (H2O2, до 3%, 25°C) : убивает оставшиеся микроорганизмы.

Особенности очистки разных типов теплообменников

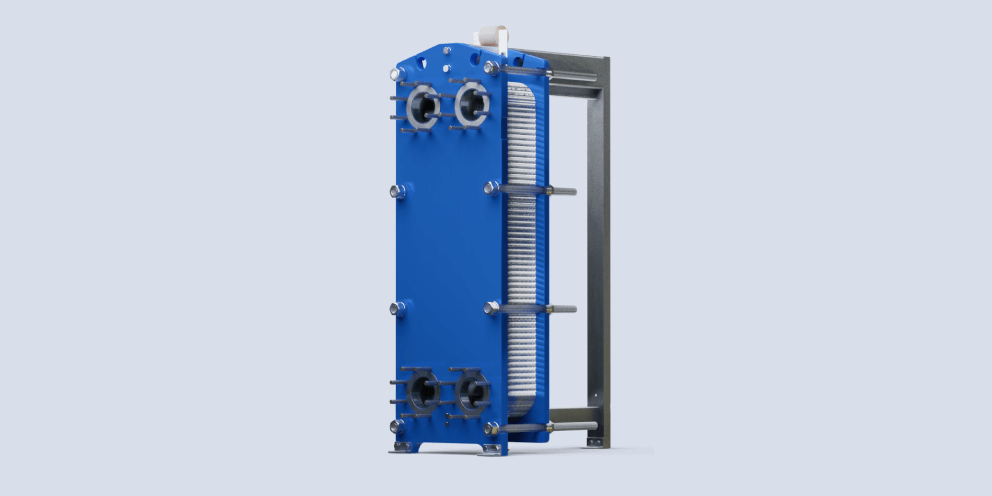

Не все теплообменники одинаково хорошо поддаются автоматической очистке. Эффективность CIP- мойки во многом зависит от конструктивных особенностей оборудования.Пластинчатые теплообменники создают интенсивную турбулентность потока, что в целом способствует лучшему очищению поверхностей. Однако их узкие каналы могут забиваться волокнистыми загрязнениями, например, при переработке соков или молочной сыворотки.

Кожухотрубные теплообменники менее склонны к засорам, но имеют другую проблему, — так называемые "мертвые зоны" возле трубных решеток, где моющий раствор циркулирует слабо, и загрязнения накапливаются особенно интенсивно.

Материалы и их совместимость

Ошибки в подборе материалов уплотнений могут привести к серьезным последствиям. Например, использование EPDM уплотнителей в системах с азотной кислотой неизбежно вызовет их разрушение, так как этот материал не выдерживает сильнокислую среду. Для кислотных промывок следует выбирать более стойкие материалы — PTFE или FFKM. В то же время для щелочных растворов EPDM подходит идеально.

Температурные нагрузки

Резкий перепад температур — еще один фактор риска. Если холодный теплообменник сразу начать промывать горячим щелочным раствором (80°C и выше), это может привести к деформации пластин или повреждению паяных швов. Чтобы избежать таких проблем, рекомендуется предварительный прогрев оборудования до 40-50°C с постепенным увеличением температуры (не более 20°C в минуту).

Практический пример: На одном из молочных предприятий после установки новых пластинчатых теплообменников зарубежного производства столкнулись с двумя серьезными проблемами: возросшим содержанием бактерий в продукции и увеличением времени мойки на 30%.Анализ показал, что в оборудовании скапливался молочный камень в сочетании с бактериальной биопленкой. Дополнительной проблемой оказалась недостаточная скорость потока моющего раствора — всего 1.2 м/с при рекомендуемых 1.5 мс.

Для решения этих проблем была разработана комплексная программа: внедрена пульсирующая подача моющего раствора (импульсы 2 бар каждые 5 секунд), что улучшило очистку в труднодоступных зонах. Стандартный щелочной раствор заменили на комбинацию NaOH с хелатирующим агентом (EDTA) для более эффективного удаления кальциевых отложений, а также увеличили скорость потока до 1.8 м/с путем замены циркуляционного насоса.Принятые меры позволили сократить время мойки с 90 до 55 минут и снизить бактериальную обсемененность в 10 раз.

Данный пример наглядно показывает, что не существует универсального решения для CIP-мойки. Каждое производство требует тщательного анализа, обязательного включающего в себя: химический состав загрязнений, учет конструктивных особенностей оборудования и параметров технологического процесса.

Только комплексный подход позволяет разработать действительно эффективную программу очистки, которая обеспечит и качество продукции, и экономическую эффективность производства. Ведь CIP — это не просто мойка, а технологический стандарт.